目標だけが先走る。「女性管理職30%」が実現しない3つの根本原因

政府は「2030年までに女性管理職比率30%」という目標を掲げている。しかし、現場ではその実現に向けた確かな手応えを感じていない企業が多いのではないだろうか。目標達成への道のりが見えない理由は明確である。それは、「そもそもの設計を変えるべき時に来ているのに、それに着手できていない」からである。

本記事では、令和型の管理職像に設計を切り替えないままに目標達成を追いかけている現状の危うさを示し、その背景にある3つの根本原因を明らかにする。

目次

切り替えに失敗したことを認めることから始めよう

まずは「設計の切り替えに失敗している」という現実を、企業も社会も正面から受け止める必要がある。

昭和型の管理職像は、長時間労働を前提とし、責任と裁量を引き換えに報酬とステータスが与えられる設計だった。高度経済成長を背景に成立していたこの設計は、もはや令和の社会構造とは噛み合っていない。

特に顕著なのが、「家庭責任を担っている人にとっては、そもそも挑戦の土俵にすら乗れない」という点である。

実際、男性管理職ですら増えていないという現実がある中で、女性管理職を増やすというのは、現行の制度や意識の延長線では困難である。

つまり、「全く新しい管理職を育成し、全く新しい女性管理職を30%にすること」が、本来のミッションである。そのスタート地点は、「いまの管理職設計では達成できない」という事実を受け止めることである。

この観点からみて、切り替えに失敗している根本原因を3つ並べた。

根本原因①:男性の育児参加が進んでいない

育児と仕事を両立する設計に社会全体がシフトしなければ、女性の活躍は限界を迎える。

共働き世帯が主流になった今も、育児や家事の主担当は依然として女性であることが多い。これは「管理職を目指す女性」にとって構造的な障壁となっている。

- 内閣府 男女共同参画白書 令和5年版(家事・育児等の無償労働時間が女性に偏っている現状や、固定的な性別役割分担意識が女性のキャリア形成に影響を与えていることを指摘)

- こども未来戦略(令和5年12月22日閣議決定)(夫の家事・育児時間が長いほど、妻の就業継続や第2子以降の出生割合が高い傾向にあると指摘)

一方で、近年は企業側も「子育てと仕事の両立」を定性目標として打ち出す事例が増えてきている。

たとえばローソンでは、「女性が子育てをしながら活躍し続けられる会社であること」を定性目標に掲げ、定量目標として「2030年度に女性社員比率30%」「女性管理職比率30%」を設定している。

また、味の素も同様に「従業員一人ひとりがWell-beingを実感し、自律的にキャリアを築ける会社を目指す」として、働きやすさの追求を明文化している。

このように、ローソンや味の素をはじめとする複数の企業が「子育てと仕事の両立」を明文化した定性目標を打ち出している。これは、女性だけに負荷がかかっていたこれまでの制度設計から脱却しようとする、令和型マネジメントへのシフトとも言える。

しかし、これらはまだ一部の先進企業の取り組みに留まっているのが現実である。家事・育児を担うのが母親であるという暗黙の前提が覆らない限り、女性管理職の登用は企業単位の努力では限界がある。

根本原因②:管理職の仕事を誤解している

「管理職=責任が重くて大変」というイメージは今も根強い。だが本来の管理職とは、“チームの成果を最大化するための支援者”である。プレイヤーとは、全く異なる役割なのだが、そのことに本人も会社も理解・適応ができていない。

そのため、管理職は「成果もあげながらチームメンバーもみる」という、大雑把な期待を下に、組織が構成されてしまい、ただ「責任が増えた」と感じてしまう。それは、チームメンバーから管理職に登用されたときに「手放すべき責任」を会社側が定義し、それを積極的に行うことで、令和型の管理職が生まれる。

現状のままだと「やりがいを感じられない」「時間ばかり取られて評価されない」という感覚に陥り、その結果、「管理職にはなりたくない」と考える人が男女問わず増えている。

この状態では、女性管理職の比率を上げるどころか、管理職そのものの魅力が失われていく。

管理職という役割を再定義する必要がある。数字や成果を個人に課すのではなく、「いかにしてチームで成果を出すか」に価値基準を移す必要がある。その視点がなければ、誰も管理職を目指さない。

その「仕事の振り方」も誤解していませんか?

多くの管理職は、重要な仕事である「仕事の振り方」を見直していません。

そのため、管理職育成が、どの段階で詰まっているのかに気づかず、

十分な対策を取れないまま悩み続けています。

「自分自身や、うちの管理職はいま、どのレベルだろう?」と感じた方は、

1分で今の状態を整理してみてください。

※診断結果はその場で確認できます/匿名でOK(名前入力なし)

根本原因③:経験していないのに「向き不向き」で判断している

「私には管理職は向いていない」と語る人の多くは、そもそも管理職を経験したことがない。

特に女性の場合、「家庭との両立が難しそう」「ロールモデルがいない」「男性ばかりの中で浮きそう」といった“予想される困難”によって、自分から一歩を踏み出せないケースが多い。

企業側も、「無理に勧めても負担になるだろう」という配慮から、声をかけることを控える。この“やる前提にすら乗っていない状態”が、女性管理職比率の停滞を招いている。

本来、管理職としての可能性を見極めるには、まずはやってみることが必要である。経験によって芽生える意識やスキルは多い。特に、育児や介護といった「他者を支える経験」が、マネジメント力と直結するケースもある。

だからこそ、企業側も「向き不向き」を事前に判断するのではなく、「まず試してみる」環境を整備することが求められる。

根本原因の解決策は「失敗を認めること」

どうしても「解決策」というと何らかの制度変更・行動変容を考えてしまうのだが、それでは「問い」が変わっていないので何も変わらない。

- A:「そうは言っても、今の会社と、どうすり合わせて考えよう?」

- B:「今までの弊社のやり方が失敗だったならば、何をするべきだろう?」

上記2つの異なる問いから始まる変革は、制度変更も行動変容も、全く異なる事が起きる。

例えば、現場の女性社員・管理職手前のリーダー層の社員へのヒアリングも行動はするだろうが、その目的が全く違う。

Aの問いは、既存の自社を前提に、ヒアリングをして部分的に取り入れる。しかし先述の通り「切り替えに失敗」している現状を認めていないが故に、根本的な「女性の社会における役割」「管理職の責任・役割」といったところに切り込めない。結果何も変わらない。

Bの問いは、まずは「自社にとって何が失敗だったのか?」を分析する。この決断を下にヒアリングを進めることで、答える側も「会社が変わっているのかもしれない」という期待をもとに話ができるため、変化の機運が生まれる。

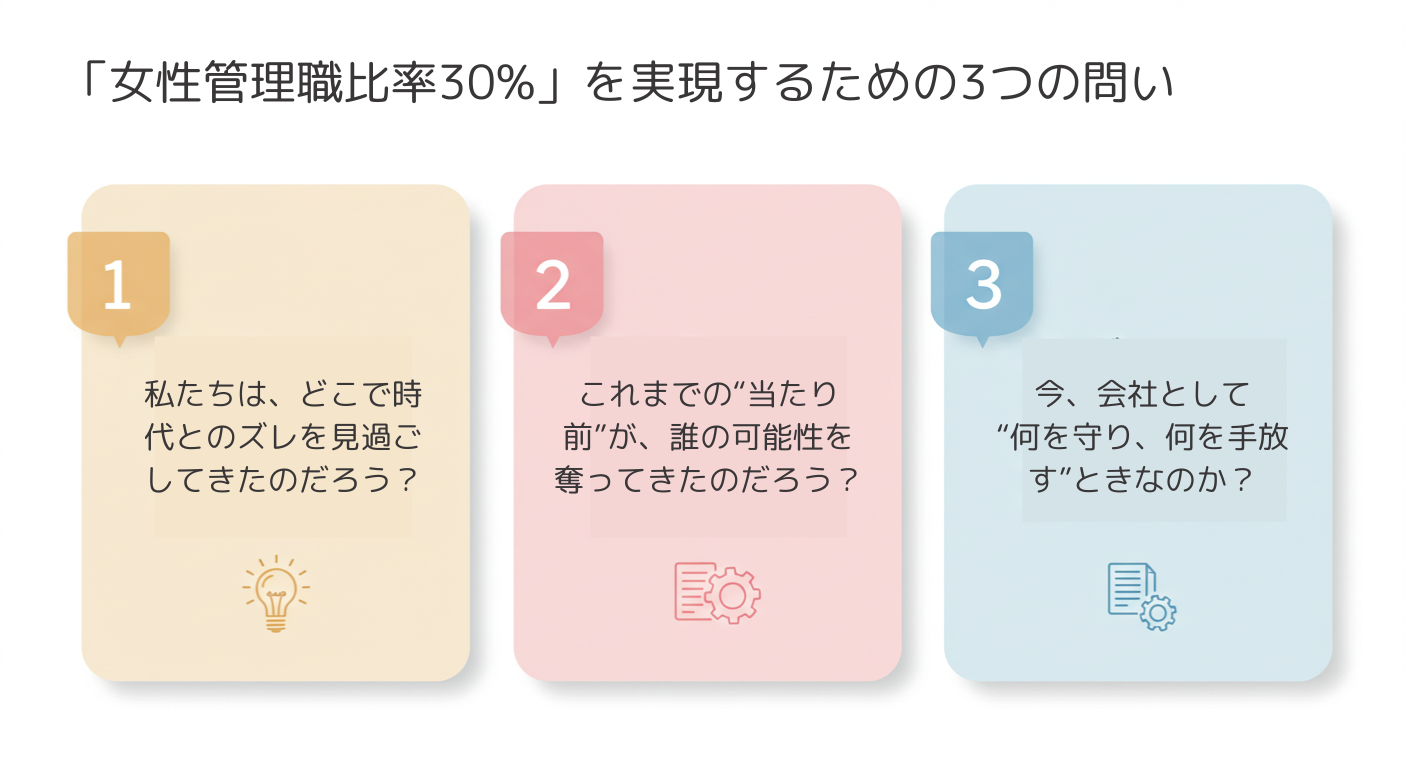

Bの問いは理想形だが、Aの状態からBの状態に、貴社の変化の機運を作るためにも、こんな問いをしてみるのはいかがだろうか。

- 「私たちは、どこで時代とのズレを見過ごしてきたのだろう?」

-

過去の前提を見直し、変化を受け入れる姿勢を育てるための問い。

-

- 「これまでの“当たり前”が、誰の可能性を奪ってきたのだろう?」

- 制度や慣習がもたらす無意識の排除に、気づきを促す問い。

- 「今、会社として“何を守り、何を手放す”ときなのか?」

-

組織の価値観をアップデートし、優先順位を再定義するための問い。

-

まとめ:設計を変えなければ、目標は達成されない

「女性管理職30%」という目標は、数値目標としては明快である。しかし、昭和型の管理職設計を前提としたままでは、実現は困難である。

その困難さを打破するためには、まず「設計を変える必要がある」という事実を認めること。そして、以下の3つの根本原因に向き合い、行動を起こすことが必要である。

-

男性の育児参加が進んでいない構造を見直すこと

-

管理職の役割や評価のあり方を再定義すること

-

「やってもいないのに無理」と思い込む風土を変えること

これらの取り組みを「問い」を持ちながら進めることで、初めて「令和型の管理職像」が見えてくる。そして、それが企業にとっても持続的な成長の道筋となる。未来を変えるのは、制度ではなく“設計”である。

あわせて読みたい:形骸化した「女性活躍推進」を、本物の「組織変革」に変える

-

【本質】 管理職になりたくないのは当然。だって前提が昭和のままだもん。(女性だけでなく、全社員が「やりたい」と思える管理職の再定義)

-

【解決策】“問い”から組織は変わる。失敗しないマインドセット改革の極意(数字を追う前に必要な、一人ひとりの関係性と自律性を育むアプローチ)

-

【警告】 人材育成がうまくいかない会社に共通する「研修以前」の問題(「とりあえず女性研修」で失敗する前に知っておきたい、成功の条件)

「仕事の振り方」の設計を見直してみませんか?

多くの管理職は、重要な仕事である「仕事の振り方」を見直していません。

そのため、管理職育成が、どの段階で詰まっているのかに気づかず、

十分な対策を取れないまま悩み続けています。

「自分自身や、うちの管理職はいま、どのレベルだろう?」と感じた方は、

1分で今の状態を整理してみてください。

※診断結果はその場で確認できます/匿名でOK(名前入力なし)

育成の前提と線引|Relation Shiftメールレター

記事でご覧になった通り、

施策や研修を重ねても現場が変わらないとき、問題は「やり方」ではなく前提にあります。

本レターでは、育成の前提・線引き・振り返り(再現性)の視点を、不定期でお届けします。

- 育成の前提条件

- 扱う領域の線引き

- 振り返りの視点(再現性)

- ノウハウ詰め合わせ

- 流行りの施策

- 煽った営業メール